Unter dem Motto „Wi(e)der sprechen!“ diskutierten die Schauspielerin Iris Berben, die Medizinethikerin Alena Buyx und der Publizist Michel Friedman, moderiert von Julia Westlake, über die Streitkultur in disruptiven Zeiten.

Am 3. Mai 2025 öffnete die Paulskirche in Frankfurt am Main um 17:00 Uhr ihre Türen für eine bedeutende Veranstaltung, die um 18:00 Uhr MESZ begann und die Woche der Meinungsfreiheit (3. bis 10. Mai 2025) einleitete. Diese Veranstaltung, organisiert vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, fiel mit dem Internationalen Tag der Pressefreiheit zusammen. Unter dem Motto „Wi(e)der sprechen!“ diskutierten die Schauspielerin Iris Berben, die Medizinethikerin Alena Buyx und der Publizist Michel Friedman, moderiert von Julia Westlake, über die Streitkultur in disruptiven Zeiten. Die Veranstaltung wurde von Ina Hartwig, Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, Kai-Michael Sprenger, Direktor der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte, und Peter Kraus vom Cleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, begrüßt. Vor einem Publikum aus Journalisten, Stadträten und wichtigen Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft unterstrich das Ereignis die Bedeutung von freier Meinungsäußerung und demokratischem Dialog in einer Zeit gesellschaftlicher Spaltung. Die Veranstaltung endete um 19:30 Uhr.

Die Paulskirche: Eine Wiege der deutschen Demokratie

Die Paulskirche, auch bekannt als St. Paul’s Kirche, ist ein lebendiges Symbol für die demokratischen Bestrebungen Deutschlands. Zwischen 1789 und 1833 im neoklassizistischen Stil erbaut, wurde sie 1848 zum Schauplatz des Frankfurter Parlaments – der ersten frei gewählten nationalen Versammlung in der deutschen Geschichte. Obwohl das Parlament sein Ziel, Deutschland unter einer liberalen Verfassung zu einen, nicht erreichte, bleibt sein Erbe als Symbol demokratischer Hoffnung bestehen. Der kreisförmige Grundriss, der Gleichheit unter den Delegierten fördern sollte, sowie die schlichte Sandstein-Inneneinrichtung spiegeln die Aufklärungsideale von Vernunft, Offenheit und öffentlichem Dialog wider. Große Fenster lassen natürliches Licht in den Raum strömen und schaffen eine Atmosphäre der Transparenz, die ideal für Diskussionen über Freiheit und Demokratie ist.

Während des Zweiten Weltkriegs erlitt die Paulskirche schwere Schäden, ein Spiegelbild der Zerstörung in Frankfurt und ganz Deutschland. Ihre Rekonstruktion, abgeschlossen 1948, war ein bewusster Akt der Erneuerung, der die Kirche in ein Denkmal für Frieden und Demokratie verwandelte. Die Renovierung führte moderne Elemente wie eine Betondecke ein, die im Kontrast zu den historischen Sandsteinwänden steht und ein Bindeglied zwischen Deutschlands Vergangenheit und demokratischer Zukunft symbolisiert. Seit ihrer Wiedereröffnung beherbergt die Paulskirche bedeutende Veranstaltungen, darunter die jährliche Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, organisiert vom Börsenverein. Am 3. Mai 2025 diente das schlichte Podium der Paulskirche als Bühne für einen Dialog, der die historische Mission der Kirche widerspiegelte. Die Akustik des Raumes trug die Stimmen der Redner klar, während die zeitgezeichneten Wände die Debatten von 1848 zu erinnern schienen und die Teilnehmer dazu aufforderten, die erkämpften Freiheiten zu schützen.

Die Wahl der Paulskirche war symbolisch bedeutsam. Ihre Geschichte als Geburtsstätte des deutschen Parlaments verlieh dem Ereignis eine besondere Würde, insbesondere in einem Jahr, das von Bedenken über die Erosion der Demokratie geprägt war. Die Rolle der Kirche als Raum für Reflexion und Dialog machte sie zu einem passenden Ort, um die Herausforderungen der Streitkultur in einer Zeit der Disruption anzugehen, was mit den Zielen der Woche der Meinungsfreiheit übereinstimmte.

Das Ereignis: Start der Woche der Meinungsfreiheit

Die Veranstaltung wurde vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisiert, dem führenden Verband des Buchhandels in Deutschland, der etwa 5.000 Verleger, Buchhändler und verwandte Unternehmen vertritt. Bekannt für die Organisation der Frankfurter Buchmesse und seine Fürsprache für intellektuelle Freiheit, initiierte der Börsenverein 2021 die Woche der Meinungsfreiheit, um die Bedeutung unterschiedlicher Meinungen zu fördern. Seit 2024 wird das Programm von der Stiftung Freedom of Expression verwaltet, unterstützt von Partnern wie der ZEIT Stiftung Bucerius, der C. H. Beck Kulturstiftung und der Stadt Frankfurt. Das Motto 2025, „Streiten? Unbedingt!“ (Debattieren? Absolut!), inspiriert von Michel Friedmans Buch, unterstrich die Notwendigkeit konstruktiver Konflikte für eine lebendige Demokratie.

Am Internationalen Tag der Pressefreiheit abgehalten, zog die Veranstaltung am 3. Mai über 700 Teilnehmer an, darunter Journalisten, Stadträte, wichtige Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft sowie Vertreter des Buchhandels. Das Programm leitete eine Woche mit über 90 Veranstaltungen in ganz Deutschland ein, darunter Lesungen, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen, wie eine über die Bücherverbrennungen von 1933, geplant für den 4. Mai im Hochbunker in Frankfurt. Das Thema „Wi(e)der sprechen!“ stellte eine zentrale Frage: Haben wir in einer Zeit der Spaltung die Fähigkeit zu konstruktivem Dialog verloren, und wie können wir sie zurückgewinnen?

Der Abend begann um 18:00 Uhr mit einer Lesung von Iris Berben, die aus der Friedenspreisrede von Carolin Emcke vortrug. Anschließend folgten die Begrüßungen durch drei prominente Persönlichkeiten: Ina Hartwig, Kai-Michael Sprenger und Peter Kraus vom Cleff. Ina Hartwig, Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt seit 2016, eröffnete mit einer kulturellen Perspektive. Die ehemalige Literaturkritikerin und SPD-Mitglied mit einem Hintergrund in Romanistik und Germanistik betonte die Rolle der Paulskirche als Symbol demokratischen Kampfes und ihre Relevanz in einer Zeit globaler Herausforderungen für die Demokratie. Sie hob Frankfurts Identität als Buchstadt hervor, Heimat des Börsenvereins und großer Verlage wie S. Fischer, und unterstrich die Rolle der Kultur bei der Stärkung demokratischer Werte. Kai-Michael Sprenger, Direktor der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte, folgte mit einem historischen Kontext. Seit 2023 im Amt, ist Sprenger Historiker mit Abschlüssen von Mainz, Glasgow und Pavia sowie Erfahrung in der Kulturverwaltung. Seine Stiftung, gegründet 2021, soll die demokratische Geschichte Deutschlands an symbolischen Orten wie der Paulskirche sichtbar machen. Sprenger hob die Rolle der Kirche im Parlament von 1848 hervor und verband ihr Erbe mit heutigen Bemühungen, demokratisches Engagement zu fördern. Peter Kraus vom Cleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins seit 2018, schloss die Begrüßungen mit einer Bestätigung des Engagements des Verbands für Meinungsfreiheit. Mit einem Hintergrund in Jura und Verlagswesen führte Kraus vom Cleff den Börsenverein durch Initiativen wie die Woche der Meinungsfreiheit und betonte die historische Widerstandsfähigkeit des Buchhandels – etwa gegen die Zensur unter den Nazis – sowie seine aktuelle Mission, Dialog durch Bücher zu fördern. Gemeinsam legten ihre Reden einen Ton von historischer Reflexion und dringendem Handeln fest.

Nach den Begrüßungen trug Iris Berben eine zweite Lesung vor, diesmal aus der Friedenspreisrede von Margaret Atwood, bevor die Diskussion unter der Moderation von Julia Westlake begann. Die Veranstaltung endete planmäßig um 19:30 Uhr.

Das Podium: Stimmen von Tiefe und Vielfalt

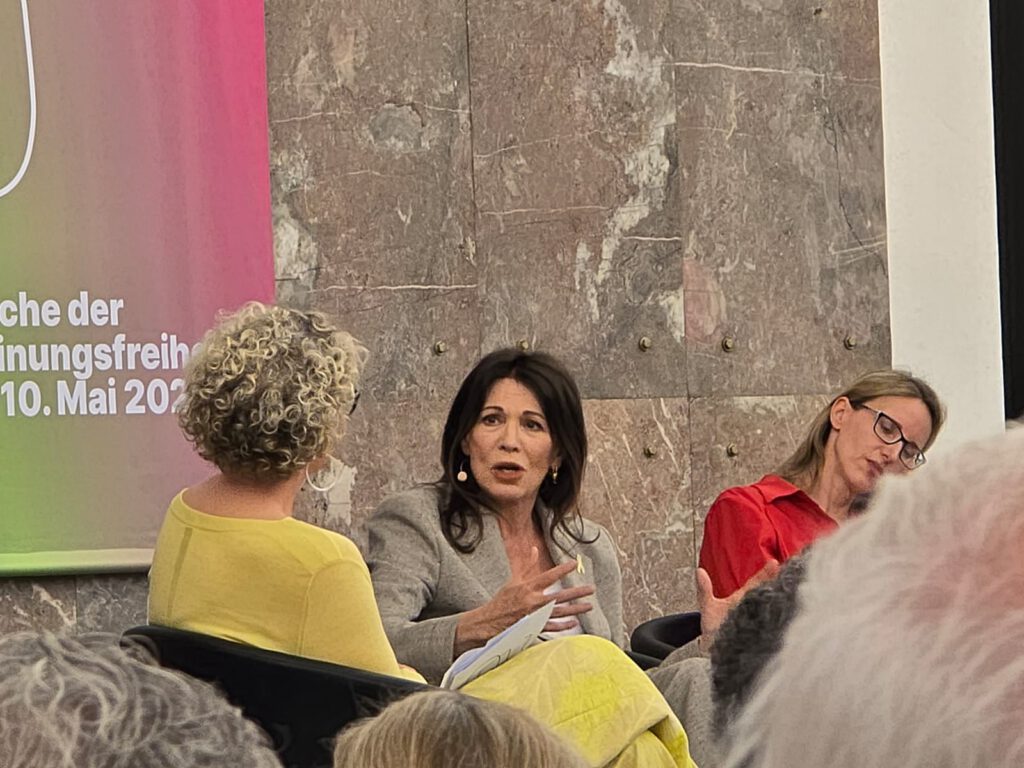

Das Podium bestand aus drei herausragenden Persönlichkeiten – Iris Berben, Alena Buyx und Michel Friedman –, moderiert von Julia Westlake, einer erfahrenen Journalistin, bekannt für ihre Arbeit bei ARD Kultur. Jeder Sprecher brachte eine einzigartige Perspektive zum Thema Streitkultur in disruptiven Zeiten ein und schuf einen reichen, vielseitigen Dialog.

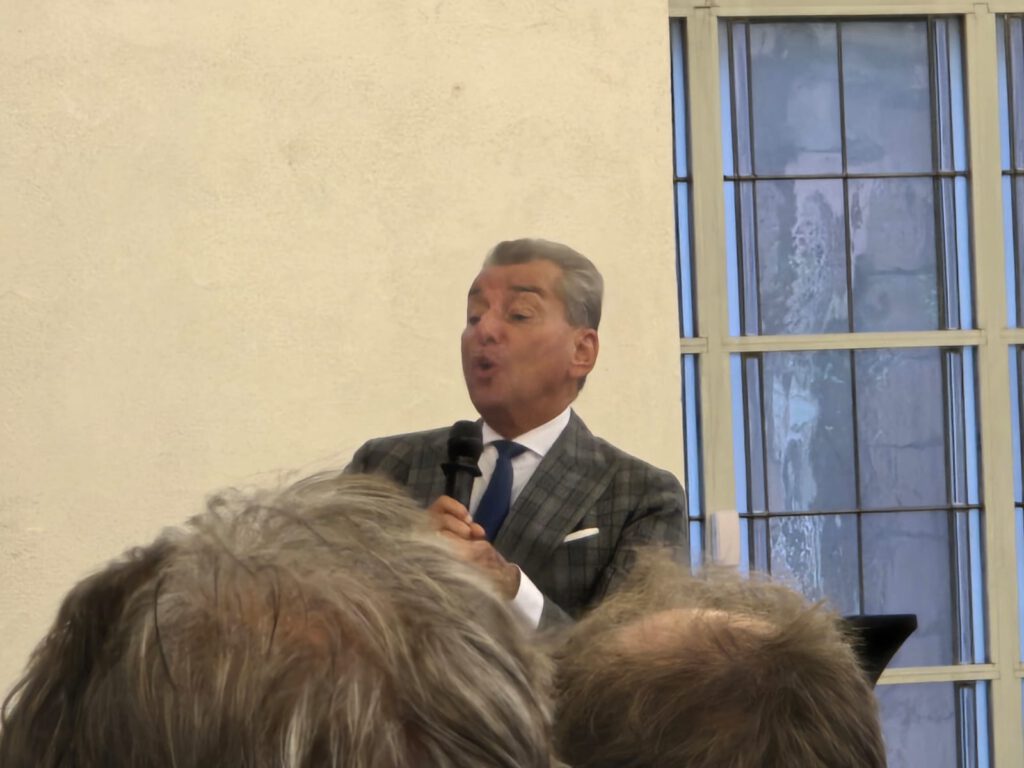

Michel Friedman, Philosoph, Jurist und Publizist, war der intellektuelle Kern des Abends und gilt als der wichtigste Redner, der alles auf den Punkt brachte. Geboren 1956 in Paris als Sohn von Holocaust-Überlebenden, hat Friedman ein tiefes Engagement für demokratische Werte, geprägt durch seine Familiengeschichte und seine Rolle als ehemaliger Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Sein Buch „Streiten? Unbedingt!“ inspirierte das Motto der Woche und spiegelt seine Überzeugung wider, dass Debatten essenziell für die Demokratie sind. In der Paulskirche argumentierte er mit scharfer Klarheit, dass ein Diskurs nur durch Wissen möglich sei, und betonte die Notwendigkeit, auf Fakten und Bildung zurückzugreifen, um konstruktive Debatten zu führen. Seine rhetorische Präzision und historische Tiefe fesselten das Publikum und brachten seine Argumente auf den Punkt, weshalb er als der maßgebliche Sprecher des Abends hervorstach.

Alena Buyx, Professorin für Medizinethik und Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der TU München, fiel Friedman freundlich ins Wort und ergänzte seine Sichtweise. Mit Abschlüssen in Medizin, Philosophie und Soziologie sowie einer ehemaligen Tätigkeit als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates (2020-2024) bot Buyx eine differenzierte Perspektive. Sie stimmte Friedman zu, dass Wissen wichtig ist, betonte jedoch, dass Empathie der entscheidendere Faktor sei, um echte Verständigung zu ermöglichen. Sie beschrieb Plattformen wie X und TikTok als „rechtsfreie Räume“, in denen Spaltung durch mangelndes Mitgefühl verstärkt wird, und plädierte für Resilienz durch Bildung in Medienkompetenz und emotionaler Intelligenz. Ihre freundliche Unterbrechung brachte eine menschliche Dimension in die Diskussion und ergänzte Friedmans analytischen Ansatz.

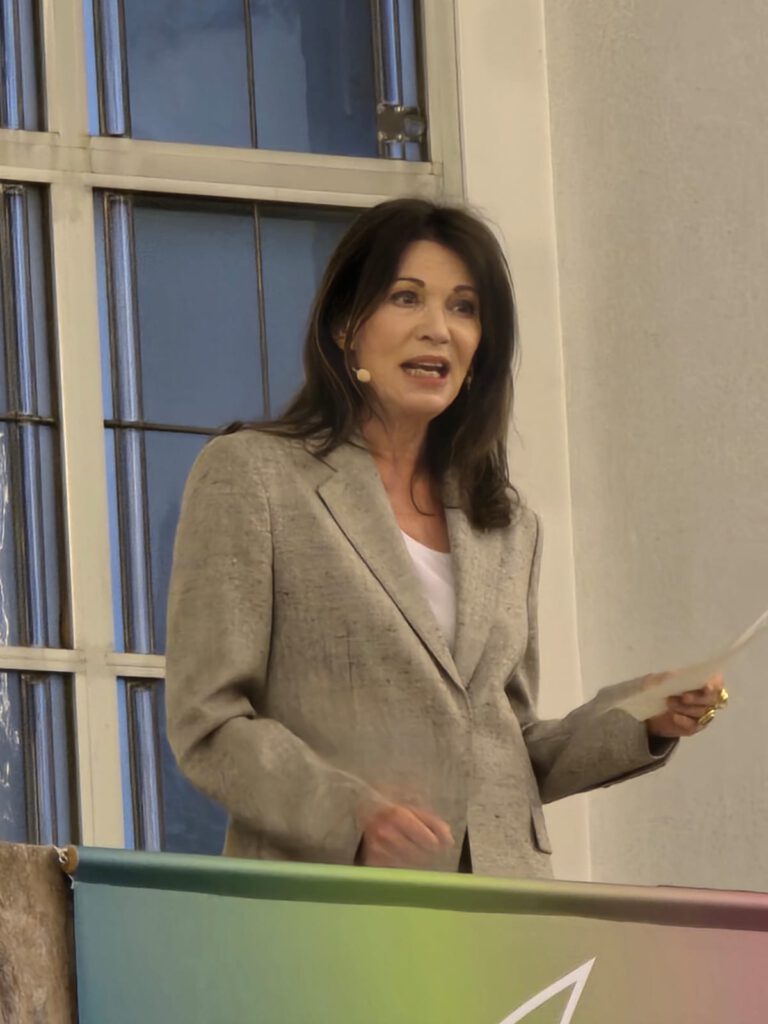

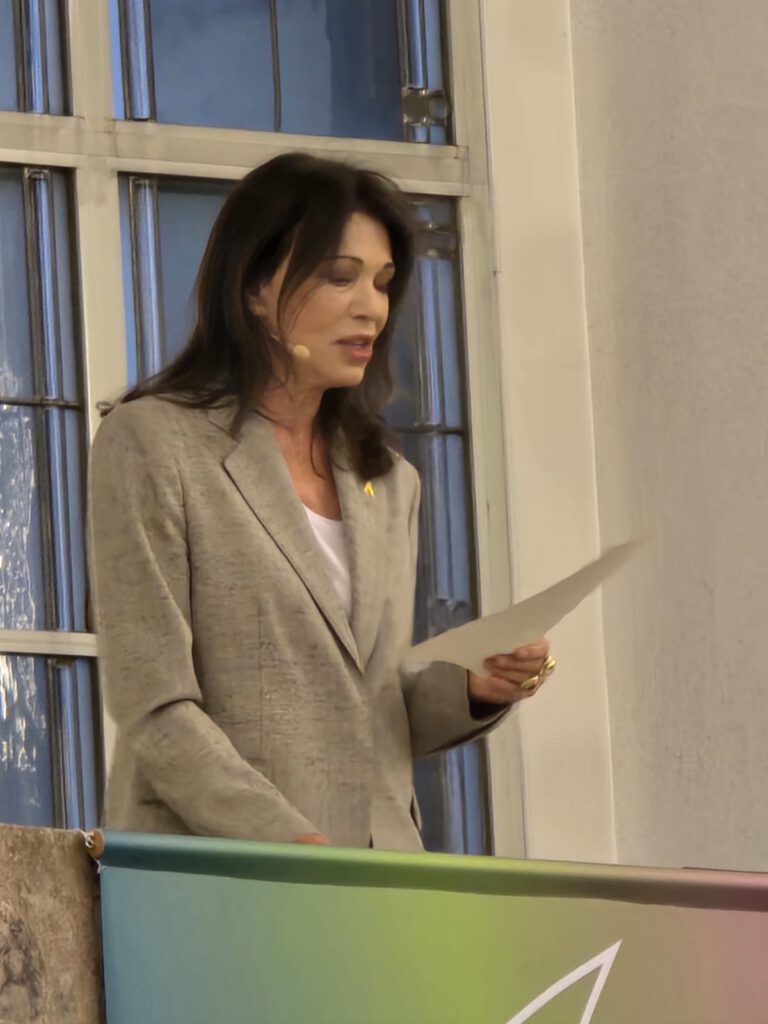

Iris Berben, eine angesehene Schauspielerin und Aktivistin, hob die kulturelle Dimension der Streitkultur hervor. Mit einer Karriere, die über 50 Jahre umspannt, ist Berben für Rollen bekannt, die soziale Themen angehen, sowie für ihr Engagement in der Holocaust-Erinnerung und Frauenrechte. Nach ihren Lesungen aus den Friedenspreisreden von Carolin Emcke und Margaret Atwood sprach sie über den Verlust der Streitkultur und bezog sich auf ihre Erfahrungen im Theater, wo Zensur einst kreativen Ausdruck unterdrückte. „Geschichten prägen unser Verständnis“, sagte sie und verband künstlerische Freiheit mit dem Bedürfnis nach offenem Dialog. Ihre Anekdoten über zensierte Stücke verdeutlichten die kulturelle Bedeutung des Austauschs und unterstrichen, dass Demokratie auf vielfältigen künstlerischen Stimmen gedeiht. Ihre Präsenz verlieh der Diskussion eine emotionale und kulturelle Tiefe.

Julia Westlakes Moderation gewährleistete einen dynamischen Austausch und leitete das Podium durch den „schmalen Grat zwischen Kontroverse und Konsens“. Sie regte die Sprecher an, die Tugend des Kompromisses und die Kunst der Diplomatie zu erkunden, und förderte ein Gespräch, das sowohl anregend als auch handlungsorientiert war.

Themen und Diskussionen: Die Kunst des Debattierens zurückgewinnen

Die Diskussion drehte sich um drei miteinander verbundene Themen: den Zustand der Streitkultur, die Rolle des Kompromisses und die Herausforderungen der Diplomatie in disruptiven Zeiten.

Der Zustand der Streitkultur

Friedman eröffnete mit einer präzisen Diagnose des Verfalls echter Debatten und erklärte, dass ein Diskurs nur durch Wissen möglich sei. Er wies darauf hin, dass Gruppen wie die AfD – kürzlich am 2. Mai 2025 vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Partei eingestuft – oft auf Monologe statt Dialoge setzen, und betonte die Notwendigkeit faktenbasierter Argumentation. Buyx fiel ihm freundlich ins Wort und ergänzte, dass Empathie der Schlüssel sei, um echte Verständigung zu erreichen, und hob die Rolle emotionaler Intelligenz in digitalen Räumen hervor. Berben unterstrich die kulturelle Dimension, indem sie ihre Erfahrungen mit zensierten Stücken als Warnung vor der Unterdrückung von Dissens teilte und die Künste als Modell für Streitkultur pries. Die Diskussion reflektierte die Spannung zwischen Wissen und Empathie sowie die kulturelle Basis demokratischer Debatten.

Die Tugend des Kompromisses

Das Podium untersuchte Kompromiss als demokratische Notwendigkeit. Friedman argumentierte, dass Konsens ohne Konflikt Stagnation riskiert und Debatten auf Wissen beruhen müssen. Berben schlug vor, dass Kunst Kompromiss modellieren kann, indem sie verschiedene Perspektiven verbindet, und bezog sich auf kollaborative Theaterproduktionen. Buyx bot einen pragmatischen Ansatz, der Empathie mit ethischen Rahmenbedingungen verband, die individuelle Rechte mit dem Gemeinwohl ausbalancieren. Die Debatte erkannte die Schwierigkeit des Kompromisses in polarisierten Zeiten an, wobei der Aufstieg der AfD als dringlicher Aufruf zu inklusivem Dialog diente.

Die Kunst der Diplomatie

Diplomatie trat als entscheidende Fähigkeit hervor. Friedman stützte sich auf seinen juristischen Hintergrund, um strukturierte, wissensorientierte Debatten zu befürworten. Berben betonte Empathie als diplomatisches Werkzeug und hob die Rolle von Geschichten hervor. Buyx verband Diplomatie mit medialer Bildung, um Resilienz in digitalen Räumen zu fördern. Die Podiumsteilnehmer stimmten darin überein, dass Diplomatie Geduld und Respekt erfordert, was in der heutigen gespaltenen Öffentlichkeit auf die Probe gestellt wird.

Das Publikum und die Atmosphäre

Das Publikum, bestehend aus über 700 Journalisten, Stadträten, wichtigen Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft sowie Vertretern des Buchhandels, erfüllte die Paulskirche mit gespannter Erwartung. Die halbkreisförmige Sitzanordnung und das farbenfrohe Hintergrundbild mit dem Veranstaltungslogo schufen Intimität trotz der Pracht des Raumes. Die Atmosphäre war von engagiertem Nachdenken geprägt, mit Applaus für Friedmans präzise Argumente, Berbens kulturelle Einsichten und Buyx’ empathische Ergänzungen. Das natürliche Licht und die historische Ausstrahlung der Paulskirche verstärkten das Erlebnis.

Breiterer Kontext und Einfluss

Das Ereignis fand inmitten globaler und nationaler Herausforderungen für die Demokratie statt. Weltweit verschärfen autoritäre Regime die Repressionen gegen Pressefreiheit, während in Deutschland die Einstufung der AfD als rechtsextremistische Partei durch den Verfassungsschutz die Dringlichkeit unterstrich. Die Woche der Meinungsfreiheit, unterstützt von über 70 Partnern wie dem Deutschen Bibliotheksverband, reagierte darauf mit Veranstaltungen wie der Ausstellung zu den Bücherverbrennungen am 4. Mai. Für Frankfurt, eine diverse Metropole, betonte die Veranstaltung inklusiven Dialog, gestützt durch kulturelle Initiativen wie das geplante Haus der Demokratie unter Hartwig.

Die Einführenden im Fokus

Ina Hartwig: Kulturelle Verfechterin

Hartwig betonte Frankfurts Rolle als Buchstadt und die Bedeutung der Kultur für die Demokratie, mit Plänen für ein Haus der Demokratie.

Kai-Michael Sprenger: Historischer Kontext

Sprenger verband die Paulskirche mit der Geschichte von 1848 und unterstützt Projekte wie die „Passionsspiele der Demokratie“.

Peter Kraus vom Cleff: Intellektuelle Freiheit

Kraus vom Cleff hob die historische Widerstandsfähigkeit des Buchhandels hervor und forderte stärkere kulturelle Politik.

Die Podiumsteilnehmer im Fokus

Michel Friedman: Der wichtigste Redner

Friedman brachte alles auf den Punkt mit seiner Betonung von Wissen als Basis des Diskurses, gestützt auf sein philosophisches und juristisches Erbe.

Alena Buyx: Empathische Ergänzung

Buyx ergänzte Friedman mit der Betonung von Empathie, verbunden mit ihrer ethischen Expertise in digitalen Herausforderungen.

Iris Berben: Kulturelle Dimension

Berben hob die kulturelle Bedeutung von Streitkultur hervor, untermauert durch ihre Lesungen und Theatererfahrungen.

Julia Westlake: Geschickte Moderation

Westlake leitete die Diskussion mit journalistischer Präzision, balancierte die Stimmen und förderte einen fruchtbaren Austausch.

Die Paulskirche im Jahr 2025: Ein lebendiges Denkmal

Die Paulskirche spiegelt Deutschlands demokratische Entwicklung wider und bleibt 2025 ein Raum für Dialog, symbolisiert durch ihr Design und Licht.

Schlussfolgerung: Ein Aufruf zur Rückgewinnung des Dialogs

Das Ereignis am 3. Mai 2025 in der Paulskirche war ein kraftvoller Aufruf, die Streitkultur wiederzubeleben. Hartwig, Sprenger und Kraus vom Cleff legten den Grundstein, Berbens Lesungen setzten kulturelle Akzente, und Friedman, als maßgeblicher Redner, unterstützt von Buyx’ Empathie und Berbens Kultur, prägte die Debatte. Die Woche der Meinungsfreiheit wird diese Impulse weitertragen und die Paulskirche als demokratische Schmiede bestärken.